Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1944, le natif de l’Illinois rate son atterrissage et reste suspendu au clocher de Sainte-Mère-Église, en Normandie, avant d’être décroché par des soldats ennemis. Récit de son jour le plus long.

Les résistants français ont l’oreille collée à leur poste TSF quand une voix grésillante prononce les mots tant attendus : « … bercent mon cœur d’une langueur monotone. » L’heure est venue. Les premiers vers du poème Chanson d’automne, de Verlaine (« Le sanglot long des violons de l’automne »), ont été entendus dès le 1er juin, puis répétés les 2, 3 et 4 juin, entre autres messages codés. La suite se faisait attendre avec impatience. L’eau était bouillante depuis plusieurs jours, mais ce n’est que dans la soirée du 5 juin 1944 que les carottes cuites sont prêtes à être consommées. L’opération Overlord est lancée.

Le Jour J est arrivé

Quelques mois plus tôt, à la fin de l’automne 1943, Churchill, Roosevelt et Staline, réunis à Téhéran, ont décidé de débarquer en France pour frapper un grand coup et pénétrer le « mur de l’Atlantique », où les Allemands ont fortifié leurs positions, afin d’ouvrir un front à l’ouest. Le général américain Eisenhower est nommé à la tête des forces expéditionnaires alliées. Une mission d’une telle ampleur, c’est du jamais-vu. « Ce que Philippe d’Espagne ni Napoléon n’ont pu réaliser, ce qu’Hitler n’a jamais eu le courage de tenter, nous sommes sur le point de l’accomplir et, avec la grâce de Dieu, nous réussirons » commente, confiant, l’amiral anglais Bertram Ramsay, qui dirige la phase maritime de l’opération qui va transporter 156 177 hommes dans près de 7 000 navires. Tout a été soigneusement préparé, étape par étape, et seule une météo capricieuse a contraint les états-majors à retarder le Débarquement de 24 heures. Malgré son nom d’« opération Neptune », la première phase ne se joue pas qu’en mer, mais aussi dans les airs. Car avant que les Alliés ne débarquent sur les plages d’Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword au petit matin du 6 juin 1944, un assaut aéroporté est lancé. Des bombardiers pilonnent les côtes pendant que des milliers de parachutistes britanniques, canadiens et américains s’apprêtent à sauter sur la Normandie.

La nuit des paras

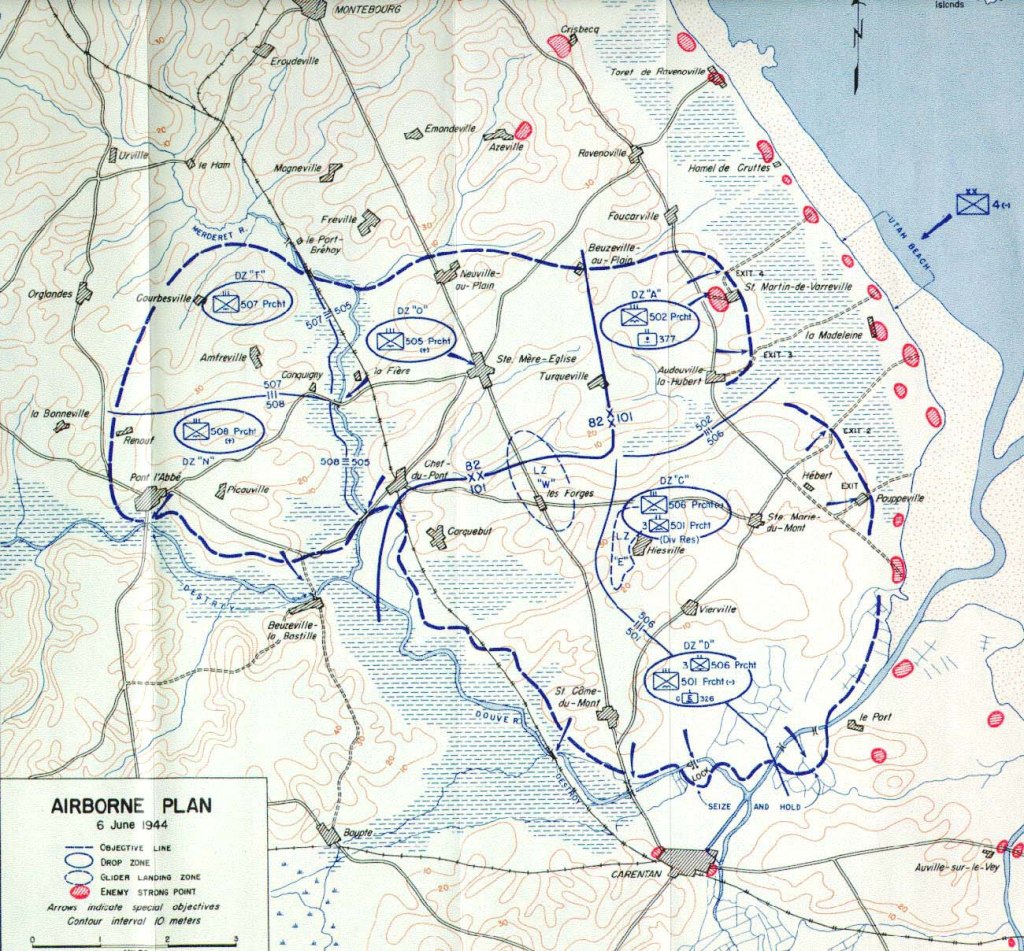

Leur mission est essentielle au succès de Neptune : désorganiser l’ennemi en s’infiltrant derrière ses lignes pour saboter ou tenir des points stratégiques, comme des routes et des ponts. Le but étant de préparer l’arrivée des troupes en empêchant les Allemands de contre-attaquer. Ce sont d’abord des centaines de mannequins qui descendent du ciel au cours de l’« opération Titanic », qui vise à semer la confusion chez les Allemands en les détournant des véritables objectifs. Des bombardiers britanniques larguent près de 500 faux parachutistes – une idée piquée à l’ennemi, que les Allemands avaient utilisée en Afrique du Nord en 1940.

Baptisées « Rupert », ces poupées de chiffon à silhouette humaine, faites en toile de jute et hautes de 80 centimètres, font tout à fait illusion. Surtout qu’elles sont accompagnées de vrais soldats qui tirent en l’air et utilisent des porte-voix pour mimer les bruits de combat. La ruse fonctionne à merveille : l’ennemi fouille les environs de Caen tandis que les vrais hommes, en chair et en os, atterrissent au plus près des plages du Débarquement. La 6e division britannique doit partir en premier et couvrir le flanc est – en s’emparant des ponts de l’Orne et du canal de Caen à la mer et en neutralisant la batterie allemande de Merville –, suivie des deux divisions parachutistes américaines stationnées en Grande-Bretagne. Les 82e et 101e divisions sont chargées d’une mission encore plus périlleuse : sauter sur le Cotentin pour assurer le flanc ouest du Débarquement en tenant les routes d’accès à Utah Beach. Parmi les 13 000 jeunes Américains qui se préparent à cette mission de la plus haute importance, l’un d’eux ne sait pas encore qu’il va marquer l’Histoire de manière rocambolesque.

John Steele prend de la hauteur

Né en 1912 dans l’Illinois, fils d’un pilote de navire de commerce et aîné d’une fratrie de sept enfants, John Marvin Steele voulait être coiffeur, mais il s’engage dans l’armée américaine à 29 ans, le 5 mars 1942, peu de temps après l’entrée en guerre de son pays en décembre 1941. Doté d’une solide constitution physique, il intègre le 505e régiment d’infanterie parachutiste de la 82e division aéroportée et suit un entraînement intensif au camp de Billy Mitchell, en Alabama, avant d’être envoyé à Fort Benning pour plusieurs semaines de stage à la suite desquelles il obtient son brevet. Au programme : pliages de parachutes, exercices de sauts en avion et de combats, marches d’orientation nocturnes.

Il faut s’habituer à supporter un lourd équipement. Le parachute principal, dans le dos, et le parachute de réserve, situé au niveau du ventre, pour un poids total de 25 kilos. Puis l’uniforme, le casque, les bottes, les gants, et un barda varié composé d’un fusil démonté, d’un pistolet automatique, de six grenades, d’un poignard, d’un couteau, de munitions, d’un masque à gaz, d’une couverture, d’une trousse de secours, d’un bidon d’eau, de trois jours de ration de nourriture, de sous-vêtements de rechange ou encore d’une ou deux cartouches de cigarettes. La liste n’est pas exhaustive. Autant dire qu’avec près de 60 kilos sur le dos, John Steele ne va pas sauter léger. Heureusement qu’il peut compter sur ses camarades pour l’aider à grimper dans l’un des avions Douglas C47, baptisés « Dakota » par la Royal Air Force. Vers 22h30, 822 engins mobilisés pour transporter les deux divisions américaines quittent l’Angleterre. En formation serrée, en V, ils volent par groupes de neuf appareils, à dix mètres les uns des autres. Ils restent haut dans le ciel, pour échapper à la Flak (« Flugabwehrkanone »), l’artillerie antiaérienne ennemie.

Du calme à la panique à bord

À l’intérieur de l’avion, l’ambiance est calme. Comme ses camarades, John Steele a le visage grimé de noir. Certains soldats plaisantent un peu, rient parfois, mais ils sont beaucoup à avoir la tête dans les nuages. Ils pensent à leur famille, réalisent qu’ils sont en train de vivre un moment qui va marquer l’Histoire et se remémorent une dernière fois les instructions. Si, aux entraînements, ils avaient 400 mètres pour sauter, ils n’auront cette fois qu’entre 100 et 200 mètres avant de toucher le sol. Pas besoin de libérer la voile manuellement, le parachute s’ouvrira automatiquement, sauf en cas de dysfonctionnement. Auquel cas, il faudra activer celui de secours. Une fois au sol, s’ils sont à couvert, ils dégraferont les sangles de leur harnais, mais s’ils veulent se dégager au plus vite, mieux vaudra les couper au couteau.

Vers minuit, les avions entament leur descente au-dessus du Cotentin. La visibilité est très mauvaise. D’épais nuages blancs les contraignent à quitter la formation et à se disperser dans le ciel. La Flak les repère et ouvre les hostilités. Pour beaucoup de soldats, c’est leur baptême du feu. Ceux de la 101e division n’ont jamais combattu avant cette nuit-là. Les jeunes pilotes paniquent et font des embardées. Le largage ne se déroule pas comme prévu, la lampe verte donnant le « go » aux paras est allumée au mauvais moment, parfois à plus de 30 kilomètres de la drop zone (zone d’atterrissage). Une catastrophe ? Pas vraiment, car cet éparpillement va désorganiser l’ennemi et faire croire aux Allemands que les zones sont bien plus étendues qu’elles ne le sont. Au sol, ils vont tenter de se réunir au son des « criquets » qui leur ont été distribués pour se repérer, tout en essayant d’échapper à l’ennemi dans une partie de cache-cache mortelle. Dans le noir, on ne sait plus qui est qui. « Flash », disent les hommes pour découvrir à qui ils ont affaire. Si ceux d’en face répondent « Thunder », c’est OK, le mot de passe est validé.

Le 507e régiment de la 82e division se répand, lui, dans le Merderet. Ses hommes s’empêtrent dans leurs parachutes et leurs équipements. Ils sont nombreux à patauger dans les marais ou les champs inondés par les Allemands, quand ils ne trouvent pas la mort en se noyant. La drop zone du 505e régiment de la 82e, celui de John Steele, se situe à 2,5 kilomètres au nord-ouest de Sainte-Mère-Église, à moins de 15 kilomètres de Utah Beach. Son objectif principal ? Prendre le carrefour situé en plein cœur du village, sur la route qui permet de relier les côtes est et ouest du Cotentin. Comme il dessert toutes les plages ainsi que le port de Cherbourg, voilà qui devrait coincer l’ennemi et l’empêcher de se diriger vers les zones prévues pour le Débarquement.

Alors que le pilote de l’avion dans lequel se trouve John Steele vole à 150 mètres du sol, la lampe rouge passe au vert. Il faut y aller ! Quand il se jette dans le vide, ce n’est pas au-dessus d’un champ dégagé comme prévu, mais en plein sur le village de 1 100 habitants. Sur les seize hommes qui sautent sur Sainte-Mère-Église à 1h51, huit trouvent la mort à l’arrivée. Certains sont mitraillés dans la descente ou une fois accrochés à des arbres ou des poteaux électriques, ce qui fait d’eux des cibles faciles ; d’autres, après avoir combattu quelques minutes au sol. Comble de la malchance, un incendie fait rage dans le village où une maison et une grange sont en proie aux flammes. Les paras n’ayant pas la possibilité de manœuvrer, l’un d’entre eux tombe directement dans le brasier qui le cuit comme un rôti. À 100 mètres de là, John, lui, atterrit sur l’église Notre-Dame-de-l’Assomption… et y reste accroché.

Suspendu dans le vide

Quelle poisse ! Surtout que ce n’est pas son premier atterrissage raté. Déjà en juillet 1943, alors qu’il était parachuté lors du débarquement de Sicile, il s’était cassé la jambe gauche à l’arrivée, ce qui lui avait valu son rapatriement dans un hôpital militaire. Cette fois, son saut sur le Cotentin est encore plus chahuté. Après qu’un éclat d’obus lui blesse le pied dans la descente, son parachute se prend dans la croix du pignon de l’église de Sainte-Mère. Son corps est projeté contre le mur en pierre de ce bel édifice du XIIe siècle qu’il ne peut pas immédiatement admirer de près car le choc l’assomme et le plonge dans les vapes pendant quelques minutes. Quand il reprend connaissance, toujours un peu sonné, John Steele réalise qu’il est suspendu à plus de 20 mètres au-dessus du sol. Dans son malheur, il a la chance de se retrouver un peu à l’abri des regards, sur l’angle du bâtiment donnant sur le parvis. De là, il aperçoit la place où les combats font rage. Voyant des soldats ennemis passer devant lui, il a la brillante idée de jouer au mort et fait mine de ne plus respirer. Le simulacre fonctionne et lui sauve la vie. Quand il rouvre les yeux, c’est pour assister, impuissant, au massacre de ses compagnons d’armes au loin.

La voie étant libre, il se balance de toutes ses forces, mais rien n’y fait. Le pauvre homme est coincé ! Pour couper ses suspentes, il lui faudrait attraper son couteau, mais impossible : bloqué par son harnais, il ne peut pas atteindre l’objet qui se trouve le long de sa jambe. Les minutes qui passent lui semblent une éternité. Il attend, peut-être en invoquant l’aide du Seigneur ? Sa position est plutôt propice aux prières. Après trois quarts d’heure dans le vide, il est repéré par deux Allemands de garde dans le clocher, qui fait office d’excellent poste d’observation. Rudolf May et son jeune camarade tirent sur le parachute pour repêcher le rescapé qui devient aussitôt leur prisonnier. Ainsi « libéré », John Steele est conduit dans un lieu-dit à 3,5 kilomètres de Sainte-Mère-Église et logé dans une grange où il retrouve quelques camarades américains. Deux jours plus tard, il parvient à s’échapper pour retrouver la 82e division et reprendre le cours de la guerre.

De l’ombre à la lumière

Après sa drôle de mésaventure, une fois remis de sa blessure au pied, John Steele reprend du service. Il est parachuté avec son unité sur Nimègue, aux Pays-Bas en septembre 1944, puis participe à la traversée de l’Elbe, en Allemagne, en avril 1945. Rapatrié à Marseille, il rentre au pays au mois de septembre, les poches remplies de médailles. Mais le retour à la vie civile est difficile. John pleure son frère Norman, tué en Allemagne quelques mois plus tôt, et se demande quel rôle il peut bien jouer maintenant que la guerre est finie. Celui d’un citoyen lambda, qui exerce quelques petits boulots de commercial avant de se spécialiser dans les études de coûts pour des compagnies d’électricité. Il se marie, divorce, puis se remarie. Et puis, un jour de 1957, il reçoit un courrier d’un certain Cornelius Ryan. C’est un journaliste irlando-américain qui prépare un livre sur le Débarquement et envoie un questionnaire à des centaines d’anciens combattants. À la question : « Où étiez-vous le 5 juin 1944 à minuit ? », John écrit, en lettres capitales, « SUSPENDU AU CLOCHER SOUS LA CORNICHE DE L’ÉGLISE DE SAINTE-MÈRE ». Son interlocuteur n’en revient pas et souligne sa réponse au feutre rouge avant de décrocher son téléphone pour lui soutirer plus d’informations. Il consacre une vingtaine de lignes à ce fait rocambolesque dans Le Jour le plus long, qui paraît en novembre 1959. Une vingtaine de lignes qui suffisent à placer John Steele, invité à prendre la parole avec d’autres vétérans lors de soirées-débats à Washington, sur le devant de la scène, car l’ouvrage devient vite un best-seller. Mais le plus gros coup de projecteur viendra du septième art.

Le Jour le plus long

Plusieurs réalisateurs, dont Darryl Zanuck, Ken Annakin et Andrew Marton, se réunissent pour porter le livre de Cornelius Ryan à l’écran. Le résultat : un blockbuster de 172 minutes avec une ribambelle de comédiens stars. Ce n’est ni John Wayne, ni Henry Fonda, ni Sean Connery – pour ne citer qu’eux – qui campent le soldat John Steele, mais la star comique Red Buttons, qui y trouve là le rôle de sa carrière. Sa scène ne dure que 140 secondes, mais elle fait mouche ! Le film, qui sort en France en 1962, cumule 12 millions de spectateurs au box-office. Nommé cinq fois aux Oscars en 1963, il devient si populaire que s’opère un glissement entre la fiction et la réalité. Bientôt, Le Jour le plus long remplace les images d’archives pour évoquer le Débarquement à la télévision et devient une représentation officielle du Jour J. Pourtant, les erreurs historiques sont légion : les « Rupert » prennent la forme de poupées parfaitement habillées, John Steele atterrit du mauvais côté de l’église, face à la place, et devient sourd à cause des cloches qui retentissent dans ses oreilles. Si le tocsin a sonné, peut-être pour signaler l’incendie, cela n’a pas duré bien longtemps, car à l’époque, il fallait le faire manuellement. Pas de quoi rendre sourd un homme !

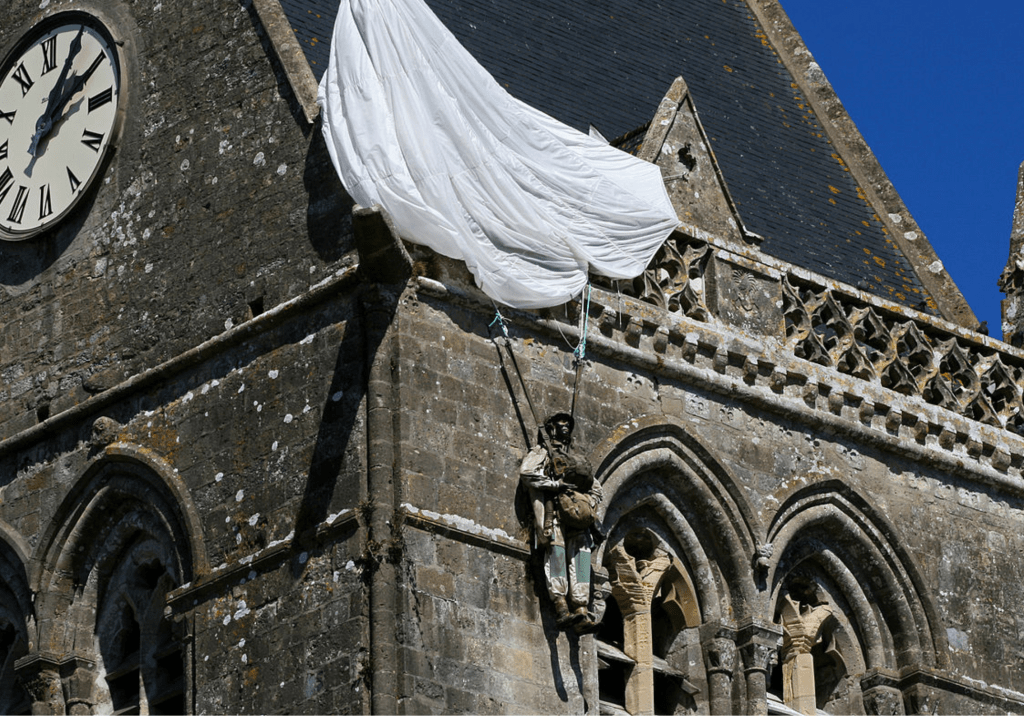

Face au succès phénoménal du film, John Steele lui-même a du mal à rétablir la vérité et omet parfois quelques précisions, comme sa position réelle sur l’église. En 1964, il revient en héros à Sainte-Mère-Église qui l’élève au rang de citoyen d’honneur du village. Cette même année, le musée Airborne ouvre ses portes, racontant largement son étonnante épopée. Une auberge sur la place de l’église porte son nom tandis qu’à l’intérieur de l’édifice religieux, on peut voir un vitrail où le para apparaît en compagnie de la Vierge Marie. Le petit village de Normandie fait son beurre de cette histoire qui lui rapporte quelque 600 000 visiteurs chaque année. Un succès qui dérange et lui vaut les critiques de nombreux détracteurs, certains affirmant même que le para de Sainte-Mère-Église aurait tout inventé. Mais dans l’ouvrage qu’il publie dès 1945, le maire, Alexandre Renaud, écrivait déjà : « Dans les arbres, sur les toits de l’église, de l’hospice, de la mairie, les grands parachutes de soie, libérés de leur charge, flottaient doucement. » Des témoins affirmeront que le héros parlait déjà de son histoire avant d’être contacté par Cornelius Ryan et l’on retrouvera encore le questionnaire d’un de ses camarades. « J’ai vu des parachutistes pendant aux arbres et à un bâtiment (le clocher de l’église, je crois). Je suppose qu’ils étaient morts, ou au moins blessés », racontait-il au journaliste.

Devenu l’une des figures phares du Débarquement, John Steele est finalement emporté par un cancer de la gorge à l’âge de 57 ans en 1969 à Fayetteville, en Caroline du Nord. Son souhait d’être enterré en Normandie ne sera pas exaucé, mais sa présence y est encore largement honorée. Renouvelé chaque année, un mannequin parachutiste censé le représenter trône sur la façade de l’église. Ironie du sort : quatre-vingts ans après son atterrissage raté, le para maladroit est toujours suspendu au clocher !

Ce récit est extrait du livre Même pas mort ! (First, 2025) de l’historienne et journaliste Charlotte Chaulin, qui y explore 21 histoires incroyables de survivants. Suivez Charlotte sur Instagram @cpasdeshistoires